タケツム

タケツム

タケツム

ダート短距離専門家。2022年4月にJRAのダート1400m以下のレース予想に特化した『ダート短距離の教科書』を出版。Amazonレビュー4.1。2023年の回収率は111%。馬券は単勝のみ。X(旧Twitter)もやっています。

\累計1,000部突破/

Kindle Unlimited会員なら無料

タップできる目次

日本競馬における鞭の使用に関するルール

日本競馬における鞭の使用に関するルールは、国際競馬統括機関の基準をもとに以下のように定められています。

・馬が怪我をするほどの強い鞭の使用

・肩より上方に腕を上げての使用

・反応のない馬に対し、必要以上の使用

・明らかに着順の大勢が決した後に、必要以上の使用

・入線後の使用

・ひばら(脇腹)への使用

・過度に頻発しての使用

・頭部若しくはその付近に対しての使用

・鞍より前方に逆鞭(フォアハンド)での使用

これに違反すると制裁対象になるわけですが、制裁対象となるのはほとんどが「過度に頻発しての使用」。つまり、鞭の打ちすぎですね。

では、いったいどれくらい鞭を使用すると制裁対象なのでしょうか。

鞭の使用回数は連続10回を超えると違反

日本競馬においては、「1レースのなかで連続10回を超える使用」があると制裁対象です。

ここで言う連続使用の定義は、2完歩以内となっていて、2完歩以上の間隔を空ければ鞭の連続使用回数はリセットされます。

1完歩が約7~8mと言われているので、20完歩(約1ハロン弱)の間、ずっと鞭を連打し続けると、制裁を対象になってしまうイメージです。

逆に言えば、間隔を空ければ鞭の使用回数に制限はなく、何回使ってもOKです。

実際、2016年小倉記念でのクランモンタナに騎乗した和田竜二騎手はレース中に合計30発近く使用しましたが、間隔を空けていたので制裁対象にはなりませんでした。

海外における鞭の使用回数のルール

まず、動物愛護の意識が高いイギリスでは、1レースにおける鞭の回数制限は7回で、違反すると騎乗停止の処分が下されます。

また、フランスであれば回数制限が8回であったりと、欧米諸国では日本に比べて鞭の使用ルールがより厳しいことがわかります。

鞭の使用ルールに違反した場合の罰金

鞭の使用ルールに違反した場合の罰金は制裁を受けるたびに増えていきます。

尚、制裁回数は1年ごとの集計となっていて、1月1日にリセットされます。

また、制裁内容は一律で鞭を連発まくったからと言って裁量が重くなることはありません。

日本競馬の制裁は厳しい

JRAを代表するレジェンド騎手・武豊さんは過去に自身のブログで「日本は欧米に比べて過怠金のシステムが厳しい」と発言しています。

たとえば、フランスでも段階的に罰金が増えるシステムはありますが、2カ月間ノーペナルティを維持すれば罰金の累進はリセットされます。

日本では一度罰金10万円に達すると、年が変わるまで制裁のたびに10万円を支払う必要があるため、緩和を願う騎手も多いようです。

鞭の使用回数を超過してしまう理由

「わざわざ制裁を科されるくらいならルール通りに鞭の使用を控えればいいではないか」と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし、日本競馬には欧米にはない「騎手は騎乗馬の全能力を発揮しなければならない」というルールがあることを忘れてはいけません。

このルールは馬券を買っている観客のためにあり、ゴール前で騎手が手を緩めることによって着順の変動を防ぐことを目的としています。

ここで重要なのは、「油断騎乗」は「鞭の過剰使用」と比較にならないほどの厳しい処罰が待っているという事実です。

鞭の過剰使用をせざるを得ないシーン

鞭の過剰使用が起こる可能性が高いのは、無論、最後の直線で着順を争うシーンです。

もし1着を争う壮絶な叩き合いの途中、鞭の使用上限である10回に達してしまった場合、罰金を恐れて鞭を打つのを辞めるでしょうか…?

普通はルールを破ってでも鞭を打ちますね。それはもちろん自分の勝利のためでもあり、馬券を購入している観客のためでもあります。

それこそ油断騎乗と判断されて騎乗停止にでもなったら、馬券購入者から袋叩きにあうので、堪ったもんじゃないです。

鞭の使用回数には臨機応変な判断が必要

欧米においては、鞭の使用制限についてのジャッジは、「上位争いをしているときには緩く、そうでない場合には厳しく」が一般的です。

特に、騎手は騎乗馬の全能力を発揮しなければならず、油断騎乗の制裁が厳しい日本においては、適応すべきジャッジ基準だと思います。

動物愛護の観点から鞭の過剰使用はよくない前提に立ったうえで、競馬がおもしろくなるような仕組みを確立してもらいたいですね。

累計1,000部突破

ダート短距離で勝ち組になりませんか?

競馬で勝って儲けたいと思いませんか?

いつも競馬のことだけ考えて必死に予想しているのに、一向に勝てるようにならない。

もしあなたがまさにそんな状況に陥っているのであれば、すぐに改善したいですよね。

競馬で負けている多くの人は、

・メインレースの予想にはたっぷり時間を使うけど、それ以外のレースは雑に買っている

・馬券を買うのはメインレース中心で、芝の短距離からダートの長距離まで手を出している

・午前中のレースは少額で賭けて、メインレースに勝ち分も含めてガッツリ賭けている

こんなふうにメインレースを主軸にした馬券の買い方をしています。あなたはどうでしょうか。

もしひとつでも当てはまるなら、いまと同じ馬券の買い方を続けていても勝てません。なぜか?

それは多くの競馬ファンが当たり前にやっていることを同じようにやっているだけだからです。

前の週の競馬が終わってすぐJRA-VANを開き、次週のメインレースの出馬予定馬を調べ、過去のレース傾向を調べ、映像を確認し、週中には各馬の調教を確認し、枠順の発表を待ち、前日の夜にはオッズを調べ、天気から馬場状態を予測し、当日は1時間前に馬体重を見て、パドックを見て、現地なら返し馬をみたうえで馬券を買う...

自分では必死にやっているつもりでも、毎週のように馬券を買う人なら至ってフツーのこと。

それだけでは何の差別化にもならないので、むしろ自分だけ勝てるようになる方が不思議です。

では、どうすればいいのか?

いますぐダート短距離の予想を学んでください!

「なぜダート短距離?」と疑問に思いますよね。地味なので興味ない人も多いでしょう。

しかし、そこがポイント。

多くの人が詳しい知識もなく時間をかけずに予想しているレースを、専門的な知識を持って時間をかけて予想すれば有利だと思いませんか?

もしあなた自身がいまダート短距離のレースを適当に買っているなら、正直いい養分です。

たまに当たっても基本はダート短距離を本気で予想するニッチな人に搾取されるのがオチ。

だから今度はあなたがダート短距離を本気で学びハンパ予想の養分を搾取する側に回るのです。

私も数年前まではメインレースに全力投球で、たまに勝っても儲からない負け組でした。

もちろんメインレースで勝つために必死に必死に学びましたが、上には上がいました。

だけどダート短距離に特化した予想を始めて気づいたのはブルーオーシャンだということ。

自分のようなアマチュアでも小さい努力で大きい成果を手に入れやすいと気づいたのです。

そこからはダート短距離しか馬券を買わず、気づけば4年連続で回収率はプラスでした。

何度も言いますが、私自身は特別に競馬の予想に関する才能を持っていたわけではありません。

それでも勝ち組になれたのは、紛れもなくダート短距離というニッチな領域を極めたから。

とはいえダート短距離を専門的に学ぶと言っても何から始めたらいいかわからないですよね。

私もダート短距離特化で予想を始めたときは情報が少なく、独学で手探り状態でした。

でも大丈夫。これからダート短距離を詳しく学びたい人には心強い味方がついています。

それがダート短距離の予想に特化した唯一の競馬本『ダート短距離の教科書』。

本書ではJRAダ1400m以下の予想だけに的を絞ったノウハウを1冊に凝縮しています。

ダート短距離の知識がゼロの人が読む前提で、超初心者でもわかるよう丁寧に解説しました。

本書を読めば、ダート短距離に関する「脚質」「馬場状態」「枠順」「性別」「馬体重」「斤量」などの基本的な考え方がわかります。

たとえば、ダート短距離では勝ち馬の7割が第4角を5番手以内に回った先行馬になります。

先行馬有利は競馬の鉄則ですが、直線が短く芝よりスピードが出ないダート短距離では、より逃げ馬や先行馬に注意して予想せねばなりません。

ほかにも、ダート短距離ではOPクラス昇級初戦の馬の勝率が非常に低いという特徴があります。

実際、2022年に昇級初戦で1〜3番人気に推された15頭のうち1着になったのはわずか1頭でした。

これはダート短距離が高齢まで走る馬が多いうえに重賞が少なく芝よりOPのレベルが高いことが原因ですが、知らないと罠にハマってしまいます。

こんなふうにダート短距離にはダート短距離だけの特長が存在します。上記のポイントを踏まえて予想するだけでも変わると思いませんか?

本書では上記のようなダート短距離の予想に特化したポイントを永遠に解説していきます。

別の競馬本には絶対マネできない変態度です笑

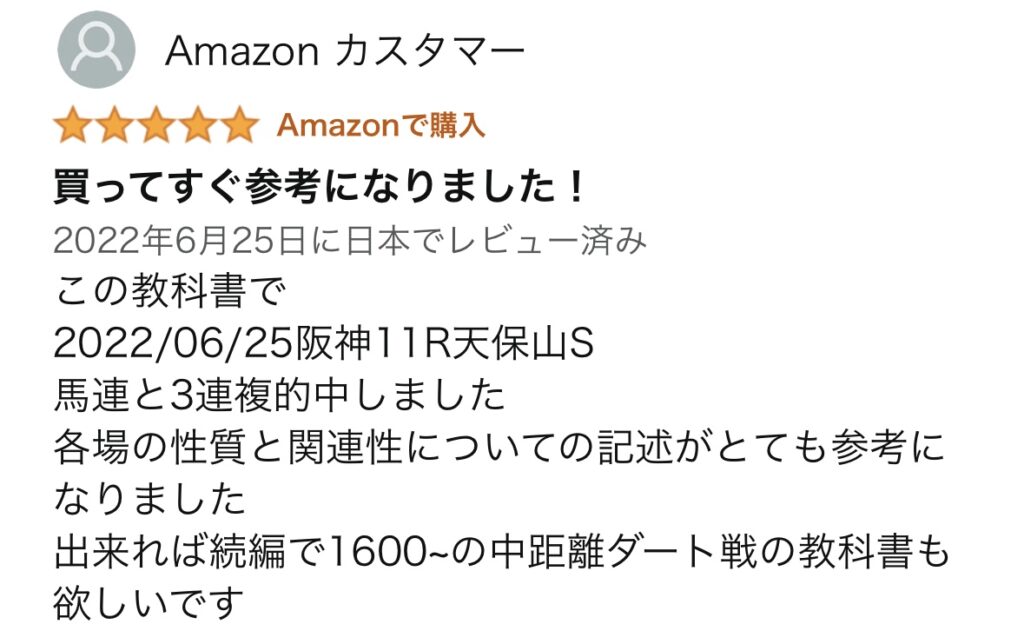

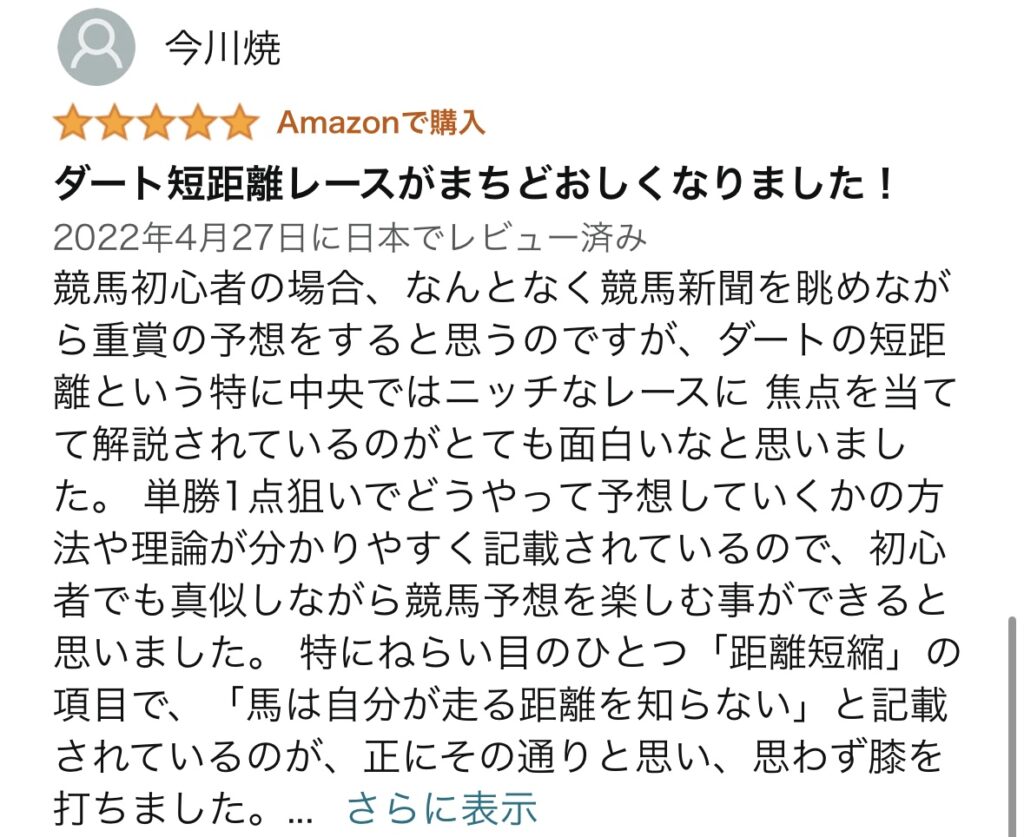

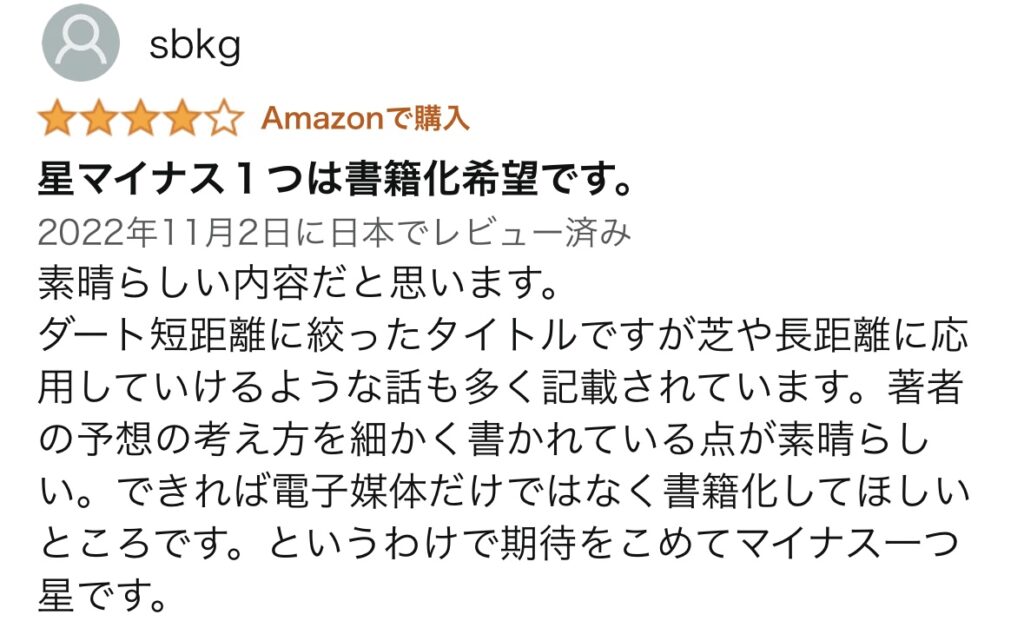

実際に本書を読んでくださった900名を超える読者の方から頂いた声の一部をご紹介しますね。

アマチュア出版ながら発行部数は1,000部超え。Amazonレビューは⭐︎4.1です。

料金は競馬本としては破格の1,250円。Kindle Unlimitedの会員なら無料で読めます。

もしご満足いただけなかった場合、Xまでご連絡頂ければ返金しますのでお申し付けください!

この本は、

・メインレースで当たることがゴールではなく、本気で競馬で儲けることを目指したい人

・ダート短距離というニッチな領域を極め、負け組から卒業して勝ち組になりたい人

・ダート短距離を何となく予想するのではなく、確固たる軸を持って馬券を買いたい人

こんな人におすすめです。

競馬で本気で儲けたい人だけ読んでください!

累計1,000部突破